Das Rote Telefon: “Je mehr die quatschen, desto eher will ich mich auf Straßen kleben”

Das ist der siebte Text unserer neuen Kolumne “Freizeichen” zu unserem Projekt Das Rote Telefon. Leserinnen und Leser können in diesem Winter direkt mit der Redaktion sprechen oder eine Sprachnachricht schicken. Hier schreibt das Team am Ende der Leitung, was es während der Telefonate erlebt.

Es ist die dritte Woche in diesem Jahr, die sechste Woche des Roten Telefons, die Woche nach Lützerath, nach der Großdemonstration, an der Tausende Menschen teilgenommen haben. Es wären sicherlich noch viel mehr Menschen vor Ort gewesen, sagt Herr W., “wenn sie die Zeit und das Geld gehabt hätten”. Herr W. ruft am Mittwochmittag an, er redet, ohne Luft zu holen. Er selbst wäre auch gern nach Lützerath gefahren, sagt er, aber für das Bahnticket von Hessen bis nach Nordrhein-Westfalen fehle ihm das Geld.

W. ist 32 Jahre alt, lebt von Hartz IV, doch darüber möchte er nicht sprechen. Was ihn umtreibt, ist die Klimakrise. Klimakatastrophe, sagt er. Für ihn steht fest, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr zu erreichen ist. “Wir müssen anerkennen, dass wir die Kurve nicht mehr hinkriegen werden.” W. klingt nüchtern, zitiert Adorno, kein richtiges Leben im falschen, berichtet von seinem Engagement in der Linkspartei.

Die Menschen, die in dieser Woche das Rote Telefon anrufen, möchten über den Krieg in der Ukraine sprechen, über ihre Wut auf die Politik, über Zukunftssorgen, über die Klimakrise. Oft klingen sie verhalten, erschöpft. Ganz anders Herr P.

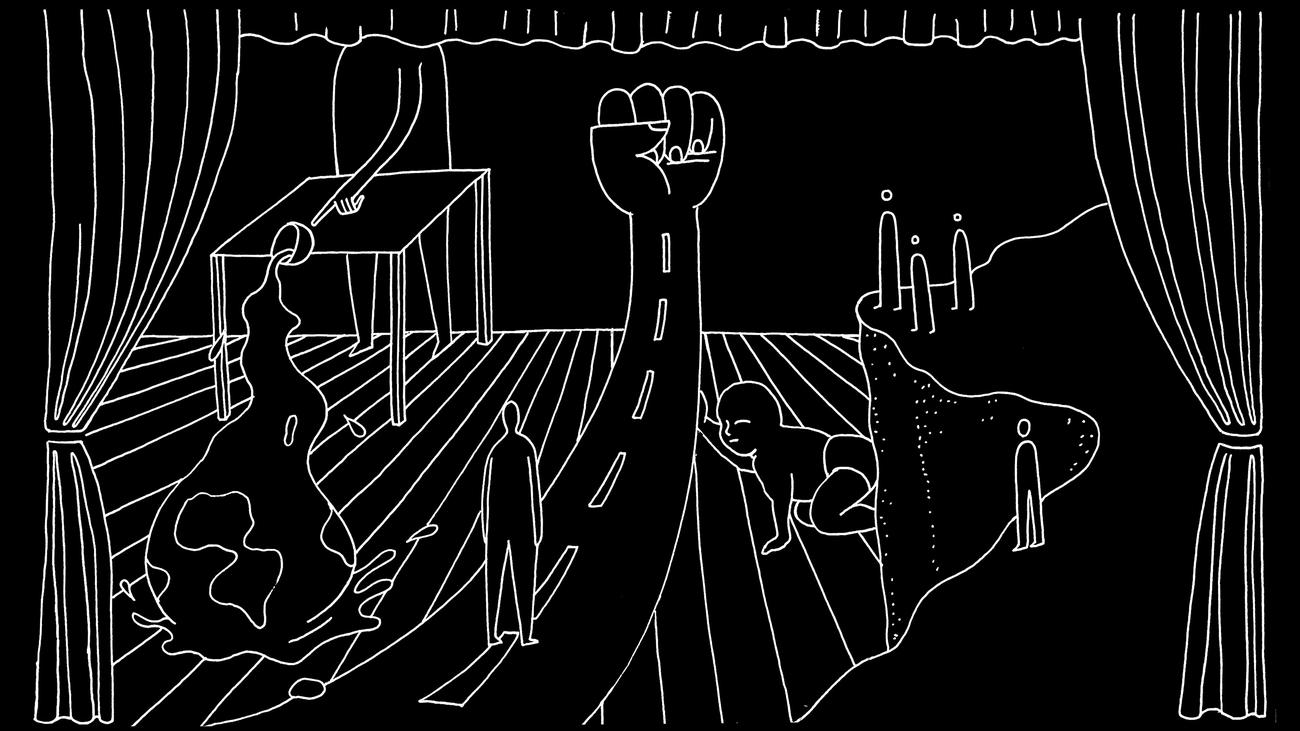

Er ist wütend wegen der derzeitigen Proteste. Dabei sieht er sich einer “linken Tradition verhaftet”, wie er sagt. Stolz berichtet P., wie er, mittlerweile 60, in den Achtzigerjahren die Räumungsaktion vor dem Atomkraftwerk Brokdorf miterlebt hat. Doch der Protest in Lützerath ging ihm zu weit. “Warum dieses Theater?”, P. redet sich in Rage. “Die Demonstranten werden übergriffig und versuchen, die Absperrungen zu überwinden, um dann zu sagen, die Polizei habe sie angegriffen. Da fällt mir nichts mehr ein.”

Nato-Doppelbeschluss, Krefelder Appell, Waldsterben: Seine Generation, sagt P., habe mehrere Hunderttausend Menschen auf die Straßen geholt, damals, bei den riesigen Friedensdemos in Bonn. “Und jetzt muss ich mir von diesen Leuten in Lützerath sagen lassen, dass wir als Boomer-Generation für die Klimakrise verantwortlich sind?” Die Ziele der Klimabewegung fände er ehrenhaft, nur die Mittel und die Kommunikation seien eben “vollkommen daneben”.

Die einen reden vom 1,5-Grad-Ziel, die anderen streiten um die Protestformen: So lässt sich die derzeitige klimapolitische Debatte in Deutschland zusammenfassen. Diese Spaltung ist auch ein Generationenkonflikt. Das bestätigt ein Anruf von Frau K, 23 Jahre. “Hallo!”, ruft sie fröhlich ins Telefon, doch ihre Stimmlage ändert sich schnell.

Es ist 14 Uhr, K. sitzt am Frühstückstisch. “Ich habe gerade bisschen Probleme mit dem Aufstehen”, sagt sie. Und erzählt, dass sie Ingenieurwissenschaften studiert, in einer baden-württembergischen Großstadt. Neulich habe sie in einem Seminar ein Paper über Klimakipppunkte gelesen. “Danach saß ich im Café und musste fast heulen, alles war so brutal und groß.” Die Aktionen der Letzten Generation seien keine Protestform, die sie unterstütze. Eigentlich. Denn seit Merz und andere konservative Politiker gegen die Proteste polemisieren, sieht K. die Sache anders. “Je mehr die quatschen, desto mehr bekomme ich Lust, mich auch mal auf eine Straße zu kleben.” Frau K. klingt mehr verzweifelt als kampflustig. “Wir brauchen die Unterstützung anderer Generationen”, sagt sie.

K. gehört zu einer Kohorte junger Menschen, deren politisches Aufwachsen von Krisen geprägt ist. Im Oktober 2019 fing sie mit ihrem Studium an, im März 2020 wurde der erste Lockdown verhängt. “Die vier Semester Online-Uni in meinem 12-Quadratmeter-Zimmer haben mich sehr mitgenommen”, sagt K. und berichtet von Panikattacken, Schlafstörungen, depressiven Episoden.

Und dann ruft noch Herr V. an. V. ist 80, will eigentlich ein ZEIT-Abo verschenken. Rotes Telefon? Na gut. Ihn treibt der Krieg in der Ukraine um, sagt er. Seit knapp einem Jahr wohnten Natascha und ihre Tochter aus Kiew bei ihm, vor zwei Wochen sei nun auch die Oma nachgekommen. Natascha, erzählt V., kennt er schon seit 25 Jahren durch einen Schüleraustausch. “Als der Krieg ausbrach, wollte ich wissen, wie es ihnen geht, und dann habe ich irgendwann gesagt: Kommt halt her.”

Von der Flucht von Natascha und ihrer Tochter kann Herr V. beinahe so erzählen, als hätte er sie selbst erlebt. 36 Stunden seien die beiden mit dem Zug gefahren, durchgängig im Stehen, weil die Abteile derart überfüllt gewesen seien. “Sie kamen mit nur einem Köfferchen”, sagt V. mit leiser Stimme, das restliche Gepäck habe am Bahnsteig zurückbleiben müssen. Doch jetzt seien sie gut bei ihm untergekommen, Natascha habe eine Arbeit, die Tochter eine nette Klasse mit anderen ukrainischen Kindern gefunden.

Und dann, nach einer kurzen Pause, sagt V.: “Meine ersten Erinnerungen sind auch Flucht.” Von Ostpolen sei er als kleines Kind nach Danzig, von Danzig in ein Lager in Westfalen und von dort weiter nach Moers geflohen. “In den ersten fünf Jahren meines Lebens habe ich mehr erlebt als im Rest.” Er erzählt von den Güterwaggons, in denen er mit seiner Familie auf Stroh schlief, von seiner Mütze aus Kaninchenfell, in die der Familienschatz, ein Diamant, eingenäht gewesen sei. “Das alles ist schon vergessen, meine Generation ist nicht mehr da oder hat nicht mehr viel zu sagen”, stellt V. müde fest.