Martin Kämpchen über sein Leben in Deutschland und Indien | EUROtoday

Bin ich schon angekommen? Was heißt „ankommen“?

In einer Kleinstadt am Mittelrhein geboren, habe ich nach dem Studium in Wien und Paris meinen Lebensmittelpunkt in Indien gefunden. Vor zwei Jahren kehrte ich – genau fünfzig Jahren später – an den Rhein zurück. In eine mir fremd gewordene Heimat. Nie mehr hatte ich Deutschland länger als für drei Monate besucht und warfare in dieser Zeit mit Vorträgen, Lesungen, Seminaren unterwegs. Es warfare nicht lange genug, um hier wieder Wurzeln zu schlagen. Diesmal kehrte ich zurück, um ansässig zu werden.

Wenn ich in früheren Jahren in Frankfurt aus dem Flugzeug stieg, ging ein Aufatmen durch meinen Körper: Jetzt fahren Züge wieder pünktlich, und man findet, ohne Ellenbogen, einen Sitzplatz. Kein Gedränge, kein Geschrei, kein Wettkampf um den geringsten Vorteil. Ich genoss es, mich unabhängig von Hilfe, von Begleitung und langwieriger Vorbereitung bewegen zu können. Zugreisen dauerten nicht mehr tagelang; im Supermarkt fand ich unter einem Dach alles, was ich brauchte. Abmachungen galten. Auf Worte ist im Alltag erfahrungsgemäß meist Verlass, und das wirkt entspannend und hebt das Gefühl der Selbstbestimmung.

Ein nie erlahmendes Anliegen

Mein Grundgefühl der Sicherheit empfand ich als ein Privileg, auch jetzt, nach der Rückkehr, ergeht es mir so. In der Gesellschaft um mich wird diese Sicherheit jedoch eher als ein Anrecht vorausgesetzt. Ich merkte, wie wesentlich und gleichzeitig unbewusst selbstverständlich es uns in Deutschland geworden ist. Man geht über den Zebrastreifen und weiß, dass die Autos anhalten; die Post schließt nicht vor der angezeigten Stunde. Deutlicher noch: Wir sehen im Fernsehen Bilder von Polizeiwillkür auf den Straßen anderer Kontinente und wissen, dass dies in unserem Alltag nicht passieren wird. Und wenn es passierte, gäbe es Mittel, sich zu wehren. Unser Alltagsleben ist weitgehend vorhersehbar. In Indien hatte ich mich an ein Leben mit alltäglichen Unwägbarkeiten, auch mit Übergriffen in die non-public Sphäre gewöhnen müssen.

Im Vergleich mit Indien können die Menschen in Deutschland ihr Leben gegen alle Härte absichern, aber das Bedürfnis, noch mehr zu tun, bleibt. Daran zeigt sich ein Misstrauen der Einzelnen gegenüber der Außenwelt – der Familie, den Berufs- und anderen Gruppen, in denen wir leben –, dass sie die Schicksalsschläge, die uns treffen könnten, nicht aufzufangen bereit ist.

Dieser Drang nach Sicherheit prägt die Art, in der wir in diesem Land kommunizieren. Solange wir abgesichert sind, brauchen wir die anderen nicht zwingend. Wir dürfen uns, soweit es uns passt, abgrenzen. Man möchte nicht „gestört“ werden und scheut sich, andere zu „stören“. Es gilt als Leistung, auf die man stolz sein darf, autark für sich zu sorgen, sich nicht auf die Umwelt verlassen zu müssen. Das streben Jüngere an, die von der Generation der Eltern unabhängig sein möchten, und ebenso Ältere, die so lange wie möglich nicht von ihren Kindern unterstützt werden wollen, als wäre dies eine Schmach. Dieses Nicht-stören-Wollen, dem anderen (nicht einmal den Familienmitgliedern) „Nicht-zur-Last-fallen-Wollen“ ist in unserer Gesellschaft ein nie erlahmendes Anliegen.

Die Familie, die Großfamilie, die Nachbarschaft

Die technischen Kommunikationsmittel machen es möglich, den anderen nicht zu nahe zu treten. Man schreibt eine Whatsapp, um einen Telefontermin zu vereinbaren; man telefoniert, um einen Besuch festzulegen; man schreibt E-Mails, statt anzurufen. Ist man „im Gespräch“ mit jemandem, darf kein anderer dazwischenkommen. Die Privatsphäre ist für Außenstehende wie auch für jene, die sie bewohnen, unantastbar. Spontaneität gilt nicht als Tugend.

In Indien habe ich das Gegenteil erlebt: Zwischenmenschliche Kommunikation in der Gruppe, etwa der Großfamilie, ist so lebendig und so sehr erwünscht, dass die Idee, man störe oder werde gestört, nicht aufkommt. Tag und Nacht sind Telefonate möglich; den ganzen Tag darf man, vor allem in der Großfamilie und unter Nachbarn, im Hause ein und aus gehen.

Neben der Großfamilie besteht insbesondere in den Städten die erweiterte Gruppe, die des Para, der Nachbarschaft. Das Gemeinsame an ihr ist oft der gleiche oder ein ähnlicher wirtschaftlicher Status, oft auch die gemeinsame Kaste oder Religion. Nachbarschaften organisieren religiöse und gesellschaftliche Feste, in Kalkutta sind es die vielen, oft opulent ausgeschmückten Pujas – Feste zu Ehren verschiedener Hindu-Gottheiten, bei denen auch Muslime und Christen willkommen sind. Man unterstützt sich bei Hochzeiten und Begräbnissen.

Wie kann man damit glücklich sein?

Dieser auf elementare Ereignisse und Bedürfnisse abgestimmte uneingeschränkte Austausch ist das indische Lebensfluidum. Ich hatte mich daran gewöhnt, fühlte mich wohl. Nur den Vormittag hielt ich mir streng frei zum konzentrierten Schreiben, schon mittags besuchten mich Menschen aus den Dörfern ringsum, und manchmal blieb einer zum Mittagsessen. Teilen, gerade was Mahlzeiten betrifft, ist ein ungezwungen normaler Gestus. „Setze dich dazu“, heißt es. In den Dörfern geht man selten an einem Nachbarn vorbei, ohne ein paar Worte zu wechseln. Typisch ist die Frage: „Wohin gehst du?“ Worauf als Antwort ein unbestimmter Fingerzeig in irgendeine Richtung genügt; jeder ist zufrieden, die Kommunikation gelungen.

In meiner jetzigen Umgebung beginnt die Befangenheit in der Kommunikation beim Grüßen. Auf den Dörfern magazine es anders sein, doch in der Kleinstadt, in der ich wohne, werden auf meiner von Fußgängern wenig frequentierten Wohnstraße Grüße selten erwidert, und dann oft nur mit einem Nicken. Diese Verschlossenheit, die möglicherweise als Verzicht auf geschwätzige Neugier und Zeitvergeudung gemeint ist, wirkt auf mich kalt, beinahe abwehrend. Das Joviale, der scherzhafte Ton, das Informelle, woran ich gewöhnt bin, fehlen. Ich habe hier erlebt, dass Menschen, die Haus an Haus leben, sich erst beim Begräbnis einer Nachbarin kennengelernt haben. Man schätzt diese halbe Anonymität, und ich frage mich immer neu, wie die Nachbarn damit glücklich sein können.

Das Kommunizieren selbst als Ziel

Was mich indes überrascht, ist die erstarkende Familienbindung in Deutschland. In Indien gilt die Familie als die eigentliche Identifikationsfläche, durch die man Rechte und Pflichten innerhalb der Gesellschaft verinnerlicht und sich in sie integriert. Für die Familie bringt man jede Art von Opfer und verzichtet eventuell sogar auf eine berufliche Karriere, zum Beispiel um einer Schwester zur Heirat zu verhelfen oder seinen alten Eltern beizustehen. Im Vergleich gilt die Familienbindung in Deutschland als locker. Ein Kind, das mit zwanzig noch bei den Eltern wohnt, gilt als ungewöhnlich. Die Alten optieren oft selbst, in einem Seniorenheim zu leben statt zusammen mit ihren berufstätigen und gesellschaftlich hochaktiven Kindern. Unabhängigkeit und Selbstbestimmung sind Ziele dieser Gesellschaft.

Jetzt aber beobachte ich erstaunt, dass die Familie in Deutschland trotz dem Freiheitsbedürfnis ihrer Mitglieder weitaus stärkere Bindungen unterhält, als ich sie je in meiner Jugend erlebt habe. Woher kommt das? Ich vermute, die heutige hoch entwickelte Mobilität und Vernetzung machen möglich, dass die verschiedenen Generationen immer häufiger zusammenkommen. Der Papa fährt die studierende Tochter in ihrer Wohngemeinschaft besuchen, die Söhne reisen am Wochenende mal rasch zu den Eltern und laden die Großeltern mit ins Auto, junge Familien besuchen an einem Nachmittag gemeinsam ein Fußballspiel. Man erzählt sich Abend für Abend am Mobiltelefon von den Ereignissen des Tages oder schickt Whatsapp-Nachrichten. Mithilfe der Mobiltelefone kann eine vielköpfige Familie in ständigem Gespräch miteinander bleiben. Sie magazine dabei nur Trivialitäten austauschen, aber die sind wichtig, weil das Kommunizieren als solches das Ziel ist. Auf diese Weise wird das Gemeinschaftsgefühl zementiert.

Auf einmal „Onkel“

Für mich als Einzelnen und Neuzugezogenen erschwert dies allerdings die Integration in das Leben von Verwandten, von Freunden, Bekannten und Nachbarn. Familienfeiern, Familienreisen, Familienpicknicks schließen mich naturgemäß aus.

Ich erlebe, dass die Menschen von ihrer Lebenssituation stark absorbiert sind. Aktivitäten im Beruf und außerhalb werden bis zu einem Jahr im Voraus geplant und vorbereitet. Ein unaufhörliches Festlegen von „Terminen“ lässt dem Zugezogenen wenig Raum, einen beschränkten Platz im gesellschaftlichen Gefüge zu finden. Wo bleibt die Spontaneität? Wo eine Zeit echter Muße? Wann höre ich einmal eine Antwort wie: „Was ich gerade tue? – Nichts“?

In Indien ist es üblich, dass Menschen auch außerhalb der Blutsverwandtschaft in Familien einbezogen werden. Ich warfare unkompliziert der „Onkel“, „Bruder“, „Cousin“ befreundeter Familien und selbstverständlich in all ihre Aktivitäten einbezogen. Sogar in der Mittelschicht warfare man flexibel genug, unangemeldete Besucher zu empfangen, sich von Terminen nicht hetzen zu lassen.

Ein Erbe, das weiter über uns hängt

Indien als übervölkertes Land leidet unter Platzmangel. Die Menschen in den Städten und nicht weniger in den Dörfern haben gelernt, auf engem Raum zusammenzuleben. Es ist Teil ihrer Kommunikationsoffenheit, dass sie diese körperliche Nähe aushalten und typischerweise sogar suchen. Nach Deutschland zurückgekehrt, bemerke ich, dass die Menschen verlernt haben „zusammenzurücken“. In den Nachkriegsjahrzehnten warfare diese Fähigkeit notwendig, später aber beanspruchte man mehr und mehr Wohnraum; ein eigenes Haus wurde zum Symbol des Wohlstands. Dieses Privileg, allein in den „eigenen vier Wänden“ zu leben, will heute kaum jemand aufgeben, trotz explodierenden Mietpreisen und trotz großer Wohnungsnot eines Teils der Bevölkerung. Häufig frage ich ältere Männer oder Frauen, die allein mit ihren Ehepartnern in dreistöckigen Häusern wohnen, warum sie nicht mit Verwandten oder befreundeten Familien zusammenziehen. Den meisten ist diese Option unvorstellbar. Sie bevorzugen einen Lebensabend in Einsamkeit. Von meinem indischen Hintergrund her betrachtet, erschreckt mich diese Haltung.

Das Ende der Sechziger- und der Beginn der Siebzigerjahre waren geprägt von der Politisierung der Studenten, wie ich einer warfare, aber auch von der Erkenntnis des immer deutlicher offenbarten Ausmaßes der Judenverfolgung und des Naziterrors im Dritten Reich. Unsere Vätergeneration lebte noch versteckt im Trauma des Krieges. Jedem wurde erst nach und nach klar, inwieweit man Täter oder Opfer des NS-Regimes gewesen ist. Ein Semester verbrachte ich an der Universität von Saarbrücken, den Rest des Studiums in Wien, und ich genoss diese Stadt. In der Erinnerung erscheinen diese Jahre als die Königszeit meines Lebens. Erst Jahrzehnte später, als sich das Internet immer stärker als universale Informationsquelle aufzudrängen begann, erfuhr ich, dass sowohl in Saarbrücken als auch in Wien mir wichtige Professoren und Professorinnen ausgewiesene Nationalsozialisten gewesen sind. Dieses Wissen hat lange meine Erinnerung verdunkelt und mich davor bewahrt, meine eigene Vergangenheit zu idealisieren. Fünfzig Jahre später befinden wir uns in veränderten gesellschaftlichen Kontexten, aber das Erbe des Zweiten Weltkriegs hängt weiterhin über uns.

Die Würze eines den Künsten zugewandten Lebens

In Indien warfare ich weit von dieser Last entfernt. Im Gegenteil, dort musste ich häufig erklären, welche bösen Mächte in der NS-Zeit regierten. Aus historischer Entfernung tendierten Inder geschichtsvergessen dazu, Hitler als starken Mann, der Deutschland und Österreich groß und mächtig gemacht habe, zu idealisieren.

Meine „Helden“ während der Wiener Zeit leben nicht mehr. Die großen Sängerinnen und Sänger, die die Staatsopernbesucher zu Stürmen der Begeisterung hinrissen, die Schauspieler im Burgtheater und im Theater in der Josefstadt, die ich bewundernd dort im Rampenlicht erlebte, sie sind Legende geworden: Ernst Deutsch, den ich als Shylock sah, Josef Meinrad in Nestroy-Stücken, Otto Schenk als Frosch in der „Fledermaus“ und Fritz Muliar – sie und andere haben die Bühne des Lebens verlassen. Österreich wie Deutschland hat eine neue Generation beliebter Schauspieler und Schauspielerinnen hervorgebracht. Zwei Jahre genügen jedoch nicht, um Männer und Frauen auf den Bühnen, in Konzertsälen und auf dem Bildschirm zu entdecken, deren Auftritten ich freudig entgegensehen würde. Solche Vorfreude ist die Würze eines den Künsten zugewandten Lebens gewesen.

Schritte der Integration

Und doch, da ist ein Wandel, den ich herzlich begrüße: Die Kulturlandschaft meiner rheinischen Heimat ist im Vergleich zur Jugendzeit so viel reicher, so viel lebendiger geworden. Schon früher warfare die Dichte von Theatern und Konzertsälen in Deutschland und Österreich erstaunlich. Historisch gewachsen, staatlich oder von Radio und Stiftungen gefördert, von einer kleinen, aber sehr engagierten Öffentlichkeit unterstützt, ist daraus ein blühender Kulturgarten geworden. In meiner unmittelbaren Umgebung sind neue Konzertsäle, neue Spielstätten entstanden, die oft jüngere Künstler fördern und enthusiastisch feiern. Im Publikum sitzen nicht nur Rentner und Pensionäre, sondern auch junge Menschen. Wo man hinschaut, gedeihen Musik- und Theaterfestivals in Kirchen und Klöstern, Burgen und Schlössern, Stadthallen, Marktplätzen und ungenutzten Industrieanlagen. Die Provinz begeistert sich an ihren intimen, aber von einer erstaunlichen Professionalität geprägten Events.

Werden solche kulturellen Ereignisse genügen, um unsereins in eine gewisse freundschaftliche Geselligkeit einzubürgern? Was fehlt? Nach und nach wird mir bewusst, dass ich lernen muss, fußballbegeistert zu sein und einen Klub mit Leidenschaft zu unterstützen. Im Stadion, am Fernsehen, in Gesprächen. Ein Schal und ein Trikot in den Farben des Klubs helfen. Die Mitgliedschaft in einer Wandergruppe, an einem Stammtisch, bei Grillpartys, die Teilnahme an Hochzeiten und Begräbnissen unterstützen die Integration.

Überraschend warfare für mich, dass auch die Mitgliedschaft bei Chören dazugehört. Einige Bekannte singen sogar in zweien oder dreien mit. Mein Bruder und seine Frau haben einen beachtlichen Teil ihrer Kontakte aus Chören gewonnen. Chorgesang verbindet dauerhafter als andere Gruppenbildungen. Die durch Singen aufgebaute Harmonie und Dynamik bewirken ein Gemeinschaftsgefühl, das man sich in der Familie und im Berufsumfeld wünscht.

Erst bei längerer Präsenz in der Heimat

Vor fünfzig Jahren – das waren Schulzeit, Studium, Jugendfreundschaften. Was bleibt von ihnen nach fünfzig Jahren Abwesenheit? Und von den Beziehungen, die über die Jahrzehnte zufällig in den kurzen Sommermonaten entstanden sind, wenn ich in Deutschland und Österreich von Stadt zu Stadt reiste, um Vorträge und Lesungen zu halten? Mit Verwunderung stelle ich fest, dass sich über die beiden letzten Jahre zwei gesonderte Entwicklungen abzeichnen. Einmal melden sich einige alte, beinahe vergessene und nicht mehr aktive Bekanntschaften zurück. Das Kindermädchen, das mich im Kinderwagen schob und in den Schlaf wiegte, schrieb mich an; ebenso die Schwester eines meiner frühesten Förderer, ein damals bekannter Journalist, die Bekannte eines verstorbenen Malerfreundes …

Treffpunkt ist stets das Internet, dem man Informationen entnimmt, die zur Kontaktaufnahme ermuntern. Es sind feine, zarte Fäden in die tiefste Vergangenheit und kräftigere Fäden zu Lesern oder Leserinnen, die mir vor Jahren oder Jahrzehnten begegnet sind und mich jetzt anschreiben. Solche Beziehungen sind erst durch die längere Präsenz in meiner Heimat möglich geworden. Während der kurzen unruhigen Aufenthalte früherer Jahrzehnte konnten sie nicht wachsen.

Individualität abseits von Moden und Klischees

Eine zweite – gegenläufige – Entwicklung macht mich betroffen. Eine Anzahl von Menschen im Wohnort und außerhalb, die bisher Wert darauf gelegt hatten, mich jeden Sommer sogar mehrmals zu treffen, halten sich jetzt zurück. Wünschen sie, dass sich die Begegnungen nun über eine längere Zeitspanne verteilen? Bewirkt meine ständige Anwesenheit in Deutschland, dass sämtliche Beziehungen, alte und jüngere, neu definiert werden? Einige werden intensiver, andere flauen ab; mehrere Freundschaften gingen verloren. Die Abhängigkeiten und Bindungen ordnen sich neu. Das ist oft enttäuschend, sogar schmerzlich, weil die Ursachen unbekannt bleiben, weil Loyalität unsicher geworden ist.

In Indien hatte ich geglaubt, mit einer gewissen Autorität über die zeitgenössische deutsche Gesellschaft berichten zu können. Zurückgekehrt, spüre ich von Tag zu Tag, wie wenig ich über dieses Land weiß. Wie viel ich in fünfzig Jahren versäumt, welche landesüblichen gesellschaftlichen Kompetenzen ich nicht erlernt habe, wie viele Stichworte, Reflexe in Sprache und Gestik, in Meinung und Gefühlsausdruck, wie viele Trends mir unbekannt geblieben sind. Gerade in Indien fühlte ich mich mit Selbstbewusstsein als Europäer und bekannte mich dazu. Hier muss ich mir dieses Bewusstsein neu erarbeiten. Erst danach kann ich meine Individualität abseits von den Moden und Klischees neu „erschaffen“.

Herrlich durchmischt und frei von Berührungsängsten

Die Kleinstadt am Rhein warfare lange jeden Sommer die altbekannte geblieben. Die Winzer bauten Riesling an, Hotels und Restaurants verkauften ihn an Einheimische und Touristen. Gewiss, das Gymnasium änderte seinen Namen, einige Schulen und Ordensgemeinschaften verschwanden, die beiden Kinos wurden geschlossen. Die spätromanische Kirche wurde zur Basilika ernannt, die Buchhandlungsbesitzerin fand eine Nachfolgerin. Die Stadtbücherei wurde kürzlich sogar erweitert und in der Burg untergebracht. Auch diese Stadt ist im Wandel. Jeden Sommer fragte ich mich früher, wie sich der Flüchtlingszustrom von 2015 in der Stadt auswirken würde.

Bis zur Pandemie erkannte ich keine Veränderung. Ich erkundigte mich: Nein, Flüchtlingsheime gebe es keine in der Stadt, auch nicht in den eingemeindeten Ortschaften. Ich wurde evakuiert und musste die Pandemie in meinem Elternhaus aussitzen, bis wieder ein Visum für Indien zu bekommen warfare. Danach sah ich sie plötzlich auf den Straßen: Männer mit kurzen schwarzen Bärten und Frauen in Hijab. Sie blieben unter sich, aber wenn Schülergruppen vorbeiliefen, waren auch Jugendliche aus Asien oder Nordafrika unter ihnen. Die Kinder in den Kitas sahen herrlich durchmischt aus und schienen frei von Berührungsängsten.

Ein Leben, in dem ich noch Platz bekam

Selbst warfare ich lange als Ausländer erkennbar gewesen, darum beobachtete ich jetzt genau, wie Einheimische und Zugewanderte miteinander umgingen. Letzteren fühlte ich mich plötzlich verwandter als jenen, und ich wünschte, dass sie in meiner Geburtsstadt Arbeit, eine Wohnung und eine wohlwollende Aufnahme finden. Viele junge männliche Migranten zeigten sich kommunikationsfreudiger als Einheimische. Meinen Postboten aus Syrien begrüßte ich schon nach zwei Begegnungen mit Handschlag. Ihre Gesichter waren beweglich, die Augen fröhlich und wacher. Vor allem waren sie dankbar für jede Geste der Zuneigung.

An den Rhein zurückgekehrt, dachte ich trotzig von mir als einem der Flüchtlinge in seiner fremd gewordenen Heimat. Wie sie musste ich mich in vielerlei Hinsicht flexibel anpassen und Zugeständnisse machen. Auch mir fiel das keineswegs leicht. Ich warfare älter als die Mehrheit der Flüchtlinge, aber ebenso verletzlich. Meine Grundbedürfnisse waren zwar gesichert, aber ich warfare allein mit meinem Rückkehrerschicksal, zumal die Umwelt, falls sie mich wahrnahm, nicht ahnen konnte, wie sich jemand fühlt, der fünfzig Jahre außerhalb der Erfahrungswelt seiner Kinder- und Jugendzeit verbracht hatte. Diese Ahnungslosigkeit ist die Mauer, gegen die auch jeder Flüchtling anrennt.

Die Chance, die mir durch die Bekanntschaft mit Flüchtlingen zufiel, warfare, dass ihrem Leben wie meinem noch ein Familienverband, altgewohnte Gruppenzugehörigkeiten und eine verfestigte Alltagsroutine fehlten. Ich bekam noch Platz in ihrem Leben.

Das wohltuende Gleichmaß von Tag und Nacht

An eines werde ich mich in Europa niemals gewöhnen: an die Schwankungen im Wechsel von Tag und Nacht. Das oft excessive Wetter in der nordindischen Ebene habe ich ertragen. In den Sommermonaten Mai bis Juli steigt die Temperatur bis auf vierzig Grad, und im letzten Jahrzehnt stieg sie auch darüber. Im Winter fällt sie bis auf zehn Grad und sogar darunter. Hitze vertreibt mühsam ein Deckenpropeller, Kälte mildern nur Wollkleider. Heizungen sind auch in wohlhabenden Gesellschaftskreisen unüblich. Von Juli bis September, in der Regenzeit, prasselt Tag für Tag kurz und heftig das Wasser herab – eine unbändige Naturgewalt! Danach dampft die Luft, die Feuchtigkeit dringt in jede Pore, jede Ritze, und verändert das Leben nicht nur der Menschen. Erholung bringt der indische Winter. Tagsüber sitzt man auf der Veranda, sonnenbeschienen, sonnengewärmt, die Vögel zwitschern und schreien den ganzen Tag lang, frühmorgens werde ich von ihnen geweckt. Eine Vielfalt von Blumen beginnt zu blühen, die Blüten zahlreicher Bäume bedecken die Landschaft mit Farben.

Ja, ich habe unter dem extremen indischen Wetter gelitten. Doch entscheidend für mein Wohlbefinden warfare das Gleichmaß von Tag und Nacht. Jeden Morgen wachte ich im frühen Morgenlicht auf. Im Sommer wurde es gegen halb sechs hell, im Winter wartete die Sonne bis halb sieben – dank der Nähe zum Äquator ist der Unterschied nie größer als eine Stunde. Wohltuend, im natürlichen Rhythmus von Tag und Nacht aufstehen zu dürfen! Das brachte mich in Einklang mit der Natur und mit mir.

Ein Versuch, der nie gelingen kann

In Europa stemme ich mich während der Wintermonate, wenn es erst nach sieben oder acht Uhr hell wird, gegen die Natur, um zu gewohnter Zeit aufzustehen. Nicht selten erwache ich um drei Uhr und glaube, ich müsste aufstehen. Ich lege mich wieder hin und finde keinen Schlaf. Oder ich schaue um fünf Uhr auf die Uhr und denke: noch ein Stündchen! Aber ich wache dann erst um halb acht wieder auf. Ich verbringe die Nacht in Unordnung mit mir selbst. Die Dunkelheit erfüllt nicht ihren Sinn des Zur-Ruhe-Kommens. Wie gelingt es nur den Nordeuropäern mit ihrer noch extremeren Hell-Dunkel-Schwankung, glückliche Menschen zu sein?

In Indien wuchs ich über die Jahre in die Gesellschaft hinein, jedoch niemals vollständig, weil ich nicht in die Gesellschaft eingeheiratet habe. Dieser Status des Fremden hatte durchaus Vorteile. Ich kannte die gesellschaftlichen Regeln, trotzdem tolerierte man, wenn ich nicht jede einhielt. Ich warfare Outsider, der sich immer mehr zum Insider entwickelte, jedoch nie ankam. In Deutschland warfare ich als Jugendlicher, wie jeder andere, ein Insider. Nach fünfzig Jahren Abwesenheit versuche ich, dieselbe Insider-Position zurückzugewinnen, was nicht gelingt, nie gelingen kann. Die lange Erfahrung einer fremden Welt prägt die Verhaltensweisen, bewusst und auch unbewusst. Das Leben bleibt kreativ, es ist ein Abenteuer.

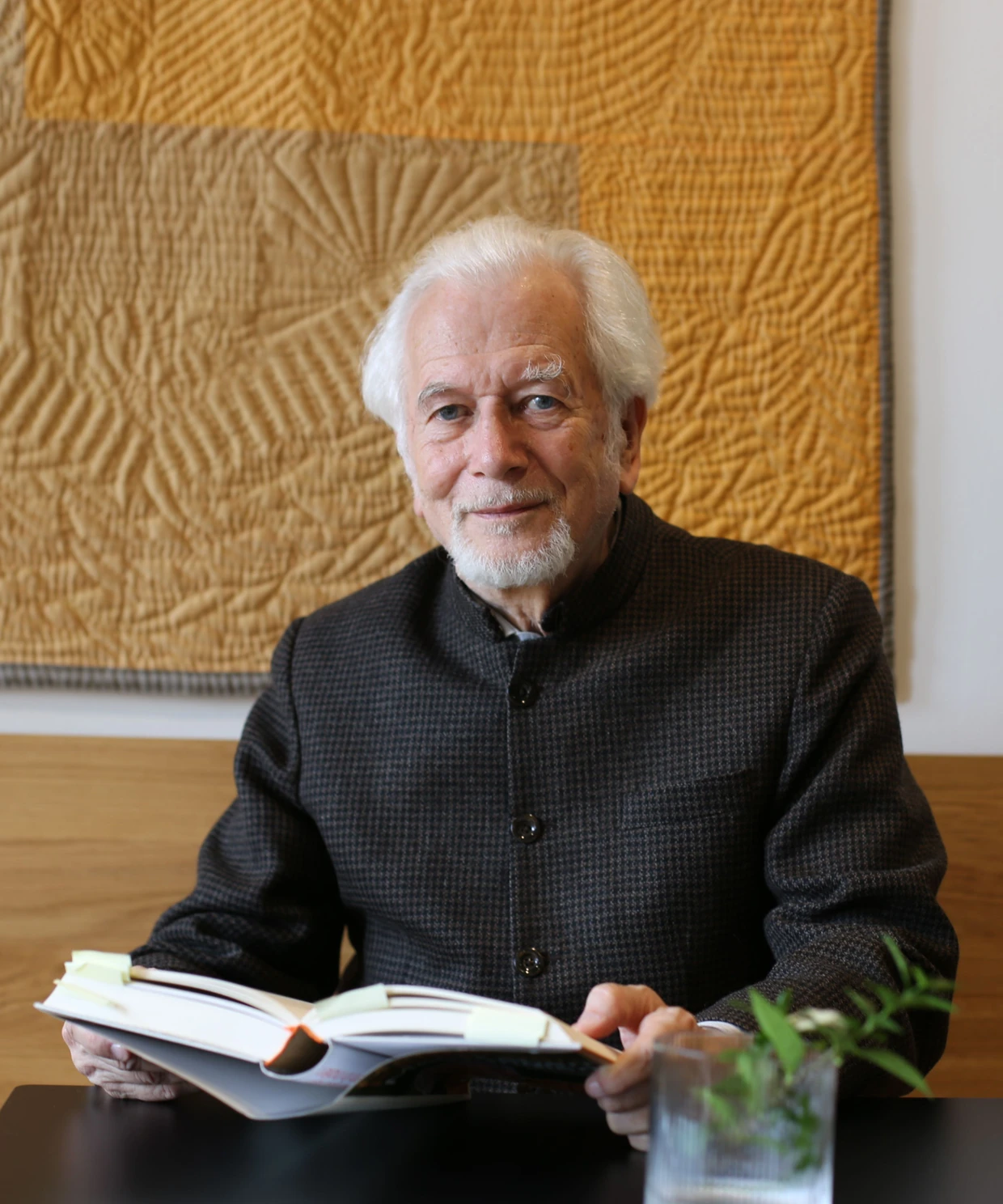

Martin Kämpchen, geboren 1948, berichtet seit mehreren Jahrzehnten für diese Zeitung aus Indien. Zuletzt erschien sein Buch „Der Duft des Göttlichen – Indien im Alltag. Erfahrungen aus 50 Jahren“ (Patmos).

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/martin-kaempchen-ueber-sein-leben-in-deutschland-und-indien-accg-110805999.html